CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL:

PRESIDENCIAS FUNDADORAS

Luego de la batalla de Pavón se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre (1862-68), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880), quienes concretaron la derrota de las oposiciones del interior, la ocupación del todo el territorio nacional y la organización institucional del país fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas.

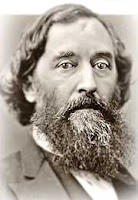

PRESIDENCIA DE BARTOLOMÉ MITRE

Como presidente, Mitre instituye a Buenos Aires como la Capital Provisional de la Nación e impuso la explotación nacional de las vías de agua y puertos.

Tal vez lo más tristemente célebre de su gestión es la participación Argentina en la "Guerra de la Triple Alianza" contra la República del Paraguay, donde se produjo una verdadera masacre contra el país hermano.

Creó nuestro sistema fiscal y también el jurídico. Durante este periodo se estableció la Corte Suprema de la Nación y para darle base independiente, afianzando su naciente institucionalidad, el presidente nombró a una mayoría de jueces opositores.

Mitre apostó por el metal británico y junto a las inversiones inglesas -para el desarrollo ferroviario- llegaron las locomotoras, los operarios y hasta los maquinistas. Durante esta administración no existió unidad monetaria, ni banco nacional. Se instalaron bancos extranjeros que actuaron como prestamistas.

La buena situación mundial generó demandas de nuestros productos, vendimos materias primas al exterior, en especial a Inglaterra.

En materia educativa se impulsó la formación secundaria a través de la creación de colegios nacionales en todo el país.

Una de las más importantes contribuciones de Mitre surgió al finalizar su gobierno, cuando dispuso lo necesario para la elección constitucional de su sucesor, Domingo F. Sarmiento.

Asumió el mando el 12 de octubre de 1868, volvió al país desde Norteamérica donde se había desempeñado como embajador.

Se realizó en 1869 el primer censo nacional. Puso de relieve los aspectos de la estructura social que necesitaban ser modificados. El censo descubrió un país de grandes extensiones territoriales pero deshabitadas o en poder de los indios y un índice altísimo de analfabetos que alcanzaba el 71%.

Durante la presidencia de Sarmiento, se realizó una vigorosa actividad entorno al tema educativo. Creó las primeras escuelas normales, el Colegio Militar (1870), la Escuela Naval (1872), el Observatorio Astronómico (1872), la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1870) y alrededor de ochocientas escuelas primarias. Durante su gobierno la población escolar se elevó de treinta mil a cien mil alumnos. Proyectó la ley sobre la creación de bibliotecas públicas y abrió las primeras escuelas públicas y creó también las primeras escuelas para sordomudos.

Se dio impulso a la inmigración que se asentó preferentemente en el litoral donde se fundaron numerosas colonias agrícolas. En 1871 se inauguró la primera Exposición Nacional en Córdoba donde se exhibían los productos agrícolas, ganaderos e industriales de nuestro país . Mejoró las condiciones sanitarias y de higiene especialmente en la ciudad de Buenos Aires para evitar una nueva epidemia de fiebre amarilla como la que se desató en 1871. Dispuso la creación de un nuevo cementerio en la Chacarita.

Durante su gestión se aprobó el Código Civil creado por Velez Sarsfield, ministro del Interior.

Al finalizar la guerra del Paraguay, su ministro de relaciones exteriores, Mariano Varela, gestionó los acuerdos de paz finales.

Durante el gobierno de Sarmiento se multiplicaron los diarios y publicaciones de todo tipo. En 1867, apareció "La Capital" de Rosario. En 1869 surgió 'La Prensa" y, en 1870, "La Nación".

PRESIDENCIA DE NICOLÁS AVELLANEDA

El 14 de abril de 1874 se realizaron las elecciones, que fueron ganadas por Avellaneda. Mitre denunció fraude electoral y se aprestó para resistir por las armas.

La revolución estalló el 24 de setiembre de 1874, pero fue completamente derrotada luego de las batallas de La Verde, librada el 6 de noviembre, y Santa Rosa, llevada a cabo el 8 de diciembre luego de ello, Mitre se rindió al ejército.

El nuevo presidente debió abocarse a resolver una apremiante crisis económica que no tenía precedentes en el país. Los problemas internos habían deteriorado la economía nacional.

El incremento de la explotación cerealera produjo un excedente de trigo, iniciándose la exportación hacia Europa. Un acontecimiento que habría de variar fundamentalmente la actividad agropecuaria argentina fue la exportación de los primeros lotes de carne enfriada.

En materia ferroviaria se continuó el ritmo iniciado en las presidencias anteriores. Se creó el Departamento general de Inmigración, anotándose la entrada de casi 250.000 inmigrantes amparados en una nueva ley dictada al efecto.

El gran crecimiento demográfico (de población) y la mejora de los trasportes favorecieron el desplazamiento masivo de la población europea, aunque los motivos principales fueron las guerras, las oleadas represivas y las crisis económicas.

Los inmigrantes venían atraídos por las múltiples oportunidades de trabajo, los altos salarios y las garantías legales que les ofrecía nuestro país.

Favorecido por la presencia del puerto y la expansión de la red ferroviaria que lo comunicaba con el resto del país, Buenos Aires era el eje vital del comercio de importación y exportación, a la que sumaban su trabajo los miles de inmigrantes que llegaban anualmente a sus muelles.

Durante el gobierno de Avellaneda no escasearon las alteraciones del orden público en las provincias ni los conflictos entre el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades del Interior. Estos conflictos se tradujeron en diversas intervenciones a las provincias. También se llevó a cabo la Campaña al desierto, en busca de la extensión de la frontera sur.